“Più riuscito è il cattivo, più riuscito è il film”, era il motto di Alfred Hitchcock; e difatti tra le ragioni che ci fanno guardare con entusiasmo a Lo chiamavano Jeeg Robot c’è innanzitutto Luca Marinelli, un cattivo che manda lo schermo in frantumi: esibizionista, perverso, crudele come un bambino; i suoi abiti glam, le canzoni della Oxa e della Bertè cantate con passione, improbabili colonne sonore di indicibili efferatezze, lo elevano sul podio dei villain indimenticabili. Il suo Zingaro è un folle, un malato, spinto da una cupa sete di grandezza e dal desiderio di elevarsi dalla mediocrità mortale. Ricorda, sotto molti aspetti, il Loki di Tom Hiddleston: dandy e immaturo, col terrore del ridicolo in cui però scivola inevitabilmente.

“Più riuscito è il cattivo, più riuscito è il film”, era il motto di Alfred Hitchcock; e difatti tra le ragioni che ci fanno guardare con entusiasmo a Lo chiamavano Jeeg Robot c’è innanzitutto Luca Marinelli, un cattivo che manda lo schermo in frantumi: esibizionista, perverso, crudele come un bambino; i suoi abiti glam, le canzoni della Oxa e della Bertè cantate con passione, improbabili colonne sonore di indicibili efferatezze, lo elevano sul podio dei villain indimenticabili. Il suo Zingaro è un folle, un malato, spinto da una cupa sete di grandezza e dal desiderio di elevarsi dalla mediocrità mortale. Ricorda, sotto molti aspetti, il Loki di Tom Hiddleston: dandy e immaturo, col terrore del ridicolo in cui però scivola inevitabilmente.

Marinelli incendia la scena ma non è l’unica fiamma di Lo chiamavano Jeeg Robot, un film che non ha paura di sporcarsi, di tentare carte estreme: il sangue (tanto), sottotrame nere, e una realtà di forte malinconia. Il film di Mainetti vira i topoi classici dei film di supereroi in un nero dall’identità tutta italiana: le borgate, la droga, la morte, il degrado come paesaggio urbano (che però si tinge di poesia, come nella splendida sequenza del luna park). In un simile contesto di sopraffazione e disprezzo della vita, il protagonista intravede nei superpoteri una possibilità di sopravvivenza: a Enzo non importa nulla della gente, e tutta la retorica del supereroe viene distrutta in quel Bancomat sradicato con una rabbia che è pura disperazione.

Sarà la forza dell’amore, incarnato da una donna/bambina folle e vulnerabile, un’Ofelia delle periferie, a “umanizzare” il supereroe: perchè il vero potere, paradossalmente, è tenere in vita la propria umanità massacrata.

Mainetti, assieme agli sceneggiatori Nicola Guaglianone e Menotti, realizza un film di genere che è puro piacere: la violenza non ha limiti, né il romaticismo; il male non ha redenzione, il senso di condanna sull’umanità pesa come i cieli d’asfalto di Tor Bella Monaca. E Roma è bella come una speranza, in un film che segna la sua ulteriore rinascita cinematografica.

Come in molti si sono affrettati a sottolineare, Lo chiamavano Jeeg Robot ha i suoi difetti: qualche passaggio debole, qualche scena che rivela gli evidenti limiti di budget. Ma il film ha amore, sincerità, e un’energia che conquistano. Paga i suoi omaggi, in particolare, allo Spiderman di Sam Raimi (la scoperta del corpo in trasformazione, il costume fatto in casa, la scena dell’autobus con il protagonista senza maschera), ma immerge queste suggestioni in una nuova anarchia, in personaggi coloriti e inediti, spingendo verso derive talora violente talora comiche.

In un panorama cinematografico come il nostro, fatto di un passato trascurato come un monumento in rovina, e di un presente indeciso tra commedia ipocrita e cinema “sociale”, Lo chiamavano Jeeg Robot è un germe ribelle, un invito a osservare il presente con lo sguardo innocente del cinema.

Una crisi senza crisi in The Danish Girl: nel film di Hooper tutto è ordinato, contenuto, senza scosse. I passaggi sono lievi sulle emozioni, ed il racconto episodico. E’ un film che non ha rabbia o dolore; gli appartengono un’infinita pazienza, e modulazioni che levigano l’anima invece di traumatizzarla.

Una crisi senza crisi in The Danish Girl: nel film di Hooper tutto è ordinato, contenuto, senza scosse. I passaggi sono lievi sulle emozioni, ed il racconto episodico. E’ un film che non ha rabbia o dolore; gli appartengono un’infinita pazienza, e modulazioni che levigano l’anima invece di traumatizzarla. Il trionfo al botteghino di Perfetti Sconosciuti ci mostra come a volte un “piccolo” film possa essere importante. Il regista Paolo Genovese è riuscito nell’intento di realizzare un film commerciale che non sia afflitto dalla piaga principale di tanto cinema italiano: la sciatteria. In Italia si producono ogni anno dozzine di film-fotocopia, privi di qualsiasi elementare grammatica-cinema e sostenuti da sceneggiature imbarazzanti; prodotti volgari (non solo nei contenuti ma soprattutto nella forma) che hanno affossato la qualità e che riciclano serialmente trame, dialoghi, riducendo gli interpreti a bestiame.

Il trionfo al botteghino di Perfetti Sconosciuti ci mostra come a volte un “piccolo” film possa essere importante. Il regista Paolo Genovese è riuscito nell’intento di realizzare un film commerciale che non sia afflitto dalla piaga principale di tanto cinema italiano: la sciatteria. In Italia si producono ogni anno dozzine di film-fotocopia, privi di qualsiasi elementare grammatica-cinema e sostenuti da sceneggiature imbarazzanti; prodotti volgari (non solo nei contenuti ma soprattutto nella forma) che hanno affossato la qualità e che riciclano serialmente trame, dialoghi, riducendo gli interpreti a bestiame. Appartengo alla cerchia, probabilmente esigua, di coloro che considerano i due Zoolander come l’espressione della vena migliore di Ben Stiller, e infinitamente più interessanti di I sogni segreti di Walter Mitty, il suo tentativo di cinema più misurato e “profondo”.

Appartengo alla cerchia, probabilmente esigua, di coloro che considerano i due Zoolander come l’espressione della vena migliore di Ben Stiller, e infinitamente più interessanti di I sogni segreti di Walter Mitty, il suo tentativo di cinema più misurato e “profondo”.

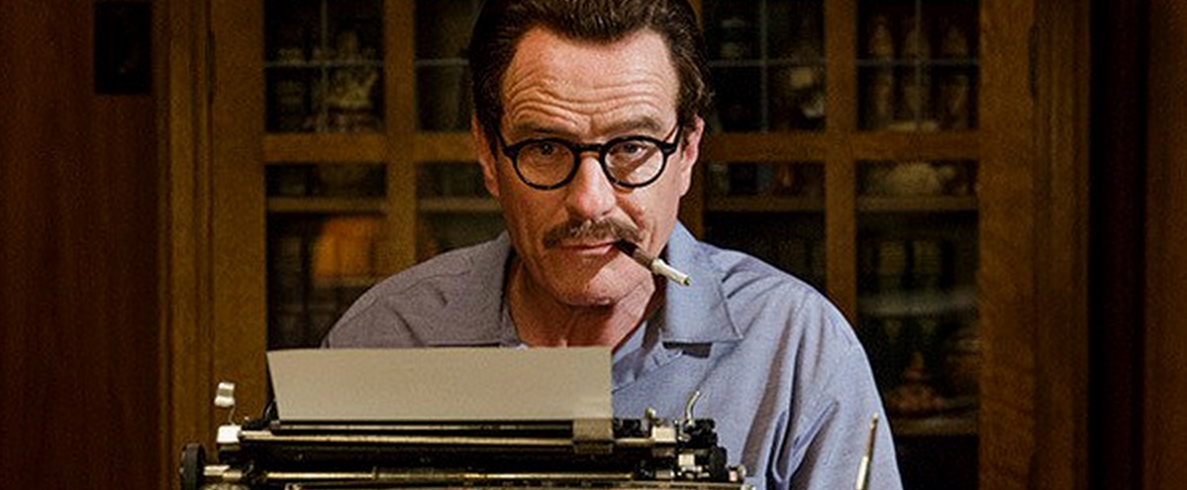

Ogni tanto Hollywood si misura con la vita di persone eccezionali per riportarla a dimensioni ordinarie. E’ successo con Hitchcock, il biopic sul maestro del brivido, risultato in un film fiacco e deprimente, in cui il regista ne usciva dimezzato; ed accade di nuovo con L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, film che ripercorre gli anni del maccartismo e della caccia alle streghe, che videro il celebre sceneggiatore (dalla rovente personalità) tra le vittime illustri. Ma L’ultima parola è una pallida riduzione sia della complessità del periodo, di cui schematizza gli eventi storici in forme elementari, sia dell’uomo Trumbo, di cui offre non un ritratto ma una tipizzazione. Dalton Trumbo, così come ci appare, è una maschera: il bocchino, le sopracciglia, lo sguardo pensoso. Dalla sua bocca non escono mai frasi naturali, realistiche, ma una sorta di declamazione di pessime righe di sceneggiatura. Cranston, che pure ha ricevuto una candidatura all’Oscar per questo ruolo, si arrocca sul personaggio: lo vediamo sempre recitare.

Ogni tanto Hollywood si misura con la vita di persone eccezionali per riportarla a dimensioni ordinarie. E’ successo con Hitchcock, il biopic sul maestro del brivido, risultato in un film fiacco e deprimente, in cui il regista ne usciva dimezzato; ed accade di nuovo con L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, film che ripercorre gli anni del maccartismo e della caccia alle streghe, che videro il celebre sceneggiatore (dalla rovente personalità) tra le vittime illustri. Ma L’ultima parola è una pallida riduzione sia della complessità del periodo, di cui schematizza gli eventi storici in forme elementari, sia dell’uomo Trumbo, di cui offre non un ritratto ma una tipizzazione. Dalton Trumbo, così come ci appare, è una maschera: il bocchino, le sopracciglia, lo sguardo pensoso. Dalla sua bocca non escono mai frasi naturali, realistiche, ma una sorta di declamazione di pessime righe di sceneggiatura. Cranston, che pure ha ricevuto una candidatura all’Oscar per questo ruolo, si arrocca sul personaggio: lo vediamo sempre recitare. Cosa ci fa, tra un sopravvissuto, un redivivo, tra superuomini e supereroi del cinema americano, il film di David O. Russell? In un momento in cui tutto a Hollywood è eccezionale (con l’aspirazione ad infrangere le barriere dei limiti umani, in una celebrazione, che è anche politica, di machismo e superomismo americani), il regista torna all’immensamente piccolo e trascurabile. Torna ad una casa tra tante, dietro ad uno steccato bianco; torna alla provincia, ad un microcosmo di esistenze banali, e punta la sua macchina da presa su una donna. La storia della sua protagonista non ha nulla di epico e immaginifico; anzi, è un materiale prosaico, è un cinema che si immerge nell’ordinarietà. Eppure, da questa vicenda di una giovane imprenditrice ribelle, cui si deve l’invenzione del Miracle Mop (ovvero il mocio casalingo) David O. Russell trae un film pieno di invenzione e suggestioni cinematografiche; mescola stili, materiali, e ritrova una vena onirica e grottesca già presente in opere “divergenti” come I heart Huckabees, ma senza asperità ed eccessi.

Cosa ci fa, tra un sopravvissuto, un redivivo, tra superuomini e supereroi del cinema americano, il film di David O. Russell? In un momento in cui tutto a Hollywood è eccezionale (con l’aspirazione ad infrangere le barriere dei limiti umani, in una celebrazione, che è anche politica, di machismo e superomismo americani), il regista torna all’immensamente piccolo e trascurabile. Torna ad una casa tra tante, dietro ad uno steccato bianco; torna alla provincia, ad un microcosmo di esistenze banali, e punta la sua macchina da presa su una donna. La storia della sua protagonista non ha nulla di epico e immaginifico; anzi, è un materiale prosaico, è un cinema che si immerge nell’ordinarietà. Eppure, da questa vicenda di una giovane imprenditrice ribelle, cui si deve l’invenzione del Miracle Mop (ovvero il mocio casalingo) David O. Russell trae un film pieno di invenzione e suggestioni cinematografiche; mescola stili, materiali, e ritrova una vena onirica e grottesca già presente in opere “divergenti” come I heart Huckabees, ma senza asperità ed eccessi. Dopo sette film, Tarantino presenta la sua opera più radicale. Con The Hateful Eight il regista americano realizza il progetto più personale, un film scomodo che vive ai margini sia dell’industria, che dei gusti dello spettatore medio. The Hateful Eight fa letteralmente a meno dello spettatore, e si pone contro il cinema contemporaneo: la struttura dell’opera, irregolare e spesso incoerente, crea le proprie regole e incrocia spettri (non solo) cinematografici arbitrari ed affascinanti.

Dopo sette film, Tarantino presenta la sua opera più radicale. Con The Hateful Eight il regista americano realizza il progetto più personale, un film scomodo che vive ai margini sia dell’industria, che dei gusti dello spettatore medio. The Hateful Eight fa letteralmente a meno dello spettatore, e si pone contro il cinema contemporaneo: la struttura dell’opera, irregolare e spesso incoerente, crea le proprie regole e incrocia spettri (non solo) cinematografici arbitrari ed affascinanti.