Nel 1968 Ōshima gira un film nerissimo in cui delinea, attraverso dialoghi taglienti e scelte grafiche nette, un’antropologia del popolo giapponese nel suo rapporto travagliato con la Corea; e allo stesso tempo esprime una viscerale dichiarazione contro la violenza di stato e la pena di morte. Prendendo spunto da “L’incidente di Komatsugawa”, celebre caso di cronaca del 1958 che vide un giovane coreano condannato a morte per l’uccisione di due studentesse, Ōshima realizza il film aderendo al progetto “film da 10 milioni di yen” (produzioni a basso costo con attori non professionisti). L’esiguità del budget diventa una una sfida artistica per il regista, che crea uno dei suoi film più radicalmente avanguardistici e politicamente incandescenti. Partendo da un incipit pseudo-documentario, in cui la natura della finzione viene subito esplicitata dalla voce fuori campo (“Voi che siete a favore della pena di morte, avete mai visto un’esecuzione? Avete mai visto la camera della morte?”), Ōshima mette in scena l’esecuzione di un giovane prigioniero coreano accusato di duplice omicidio; ma il ragazzo, identificato con la lettera “R”, si “rifiuta di morire” e piomba in uno stato d’amnesia. L’intero gruppo operativo adibito all’esecuzione – un funzionario, un cappellano, un medico e delle guardie carcerarie – si adopera con ogni mezzo (incluso l’omicidio) affiché il giovane recuperi la memoria, per poterlo impiccare nuovamente.

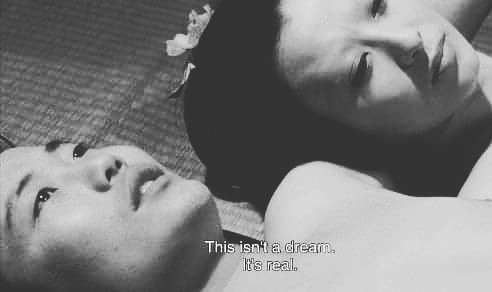

Ōshima ci conduce nel regno del grottesco e del paradosso senza mai scindere il gusto per la commedia crudele dall’oscenità morale che pervade gli ufficiali, creature prive di rimorso e votate al piacere della morte. L’aridità dei carnefici, la burattinesca stupidità di esecutori ligi alla legge – in ogni sua clausola più perversa – contrasta con l’immagine del condannato, benedetto dall’oblio, bianco e privo di espressione, defraudato della propria essenza da un Giappone che ne ha stroncato corpo e spirito. A R, illuminato da una luce bianca, si affianca la presenza della sorella, che appare come una visione e alla quale Ōshima affida il ruolo di una “Corea incarnata”, entità che attraverso il dialogo espone la propria sofferenza, il rancore, l’odio. R e la sorella, nudi e avvolti da una bandiera giapponese, sono stesi sul pavimento mentre gli ufficiali festeggiano la loro fine con giochi e canti infantili. La regia, stupefacente, ricorre a piani sequenza che esaltano l’azione quasi del tutto racchiusa in interni (a parte un intermezzo centrale) e affilata profondità di campo. Ōshima usa anche in modo purissimo il primo piano e l’esplorazione del corpo dei due coreani, di cui mette in risalto l’innocenza e il candore – la pelle diafana, la nudità di mani e piedi, la vulnerabilità della posizione orizzontale cui vengono costretti.

Martiri e immobili, lo sguardo perso in un orizzonte infinito, R e la ragazza si stringono in un amore che non può salvarli. Gli esecutori, intenti a scambiarsi parole mostruose (di gioia e orgoglio per le morti inflitte), li osservano con piacere entomologico. Un montaggio ellittico, l’inserimento di fotografie, la presenza della voce fuori campo e il fluviale dialogo meta-teatrale fanno de L’impiccagione una delle opere più impressionanti, incisive e formalmente innovative di Ōshima; un film che contiene suggestioni del surrealismo e di Buñuel, soffuso del potere del sogno e segnato dal labile confine tra finzione e realtà. Nel finale una luce accecante, quasi una malata divinità, si manifesta a R consegnandolo al suo destino; mentre i grigi carnefici si complimentano reciprocamente per il lavoro svolto, emblemi di un Giappone burocratico, disumano e alienato.

“Per favore, non guardate questo film come arte astratta… Voi spettatori dovreste guardarlo nello stesso modo in cui combattete, lavorate, amate, odiate. Guardando questo film dovreste sentirvi parte di un’azione” (Ōshima Nagisa).