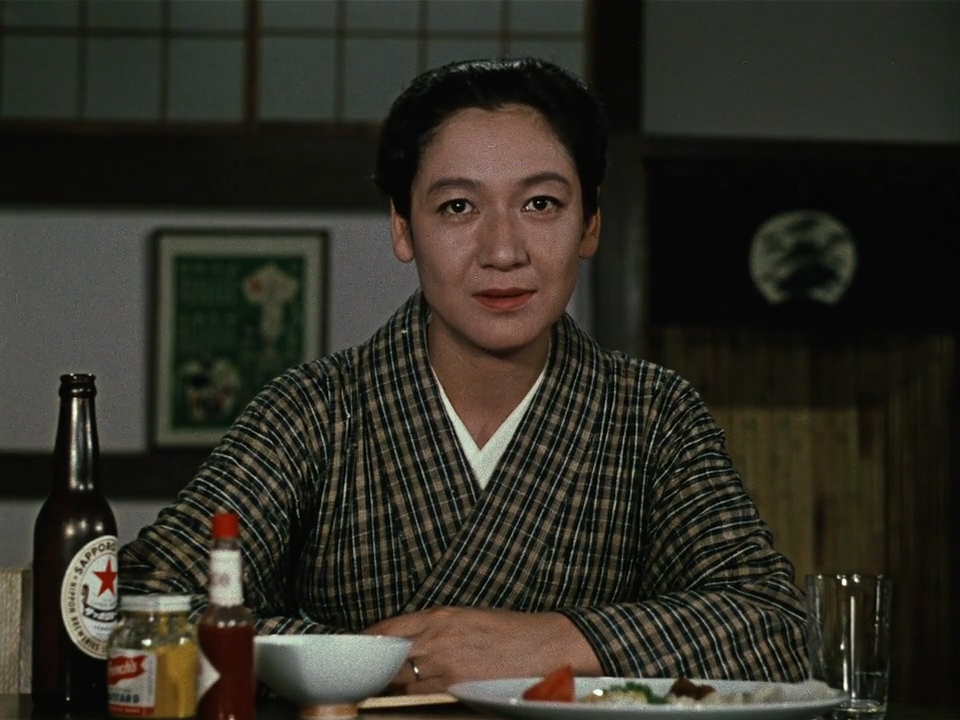

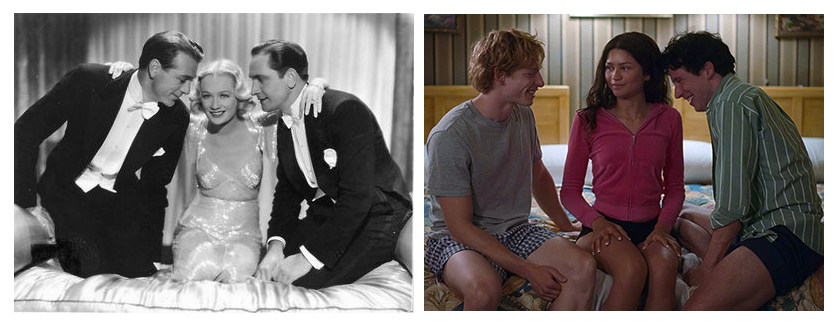

E’ il 1934 quando Ernst Lubitsch, indiscusso maestro della commedia sofisticata, il regista più originale, brillante, spregiudicato della storia di Hollywood, consegna Design for living alle sale americane. Incentrato su un ménage à trois tra il pittore George, lo scrittore Tom e la musa Gilda, il film di Lubitsch mette in scena, in 90 minuti di ellissi, mirabili ed essenziali inquadrature, metafore visive e composizioni eleganti e allusive, la verità di un rapporto amoroso umanissimo e sfuggente alle ipocrite convenzioni della società. Legati da un’attrazione e un riconoscimento che li porta a ripudiare le banalità del romanticismo sentimentale e monogamo in nome di un sentimento insopprimibile – fondato sulla libertà quanto su uno sguardo ironico e giocoso nei confronti della vita – Tom, George e Gilda vivono una relazione dapprima illudendosi di disciplinarla attraverso regole, poi scoprendo l’impossibilità di domare l’impulso amoroso. In un vaudeville di tradimenti, abbandoni e riconciliazioni, i tre sperimentano un sentimento rivoluzionario, consapevoli della sua natura complessa. Il loro Design for living – progetto di vita – sfugge a categorizzazioni e rifiuta il concetto di amore come cellula sociale, base strutturale produttiva. Come scrisse Baudelaire: “Essere un uomo utile mi è sempre sembrato qualcosa di molto repellente”. È questo dandysmo a informare la personalità di Tom, George e Gilda, e a renderli innocentemente incapaci di vivere secondo la morale comune. Affiancato da Ben Hecht, autore di una sceneggiatura affilata e impudente che sfidava il Codice Hays, Lubitsch non dimentica però gli aspetti più teneri e appassionati della romance. I tre si amano profondamente, il romanticismo è profondo e sincero, al punto da indurli a “bruciare” i simboli del successo – gli abiti eleganti, il cappello a cilindro – per non tradire la natura bohémien del loro sentimento.

Queste considerazioni introduttive ci servono a riflettere sullo stato non solo del cinema, ma anche dell’amore e della società nel 2024, a 90 anni di distanza dall’opera di Lubitsch. Challengers di Luca Guadagnino prende le mosse da una vicenda che ha molto in comune con Design for living: il rapporto tenero, ambiguo tra Art e Patrick e il ruolo di Tashi, musa e arbitra degli equilibri tra i due giovani. Al posto di soffitte parigine e ambizioni artistiche e anarchiche, troviamo il mondo del tennis con le sue contraddizioni: il lusso, la ferrea disciplina, l’ossessivo potere del marketing che permea le vite dei protagonisti. Se Gilda inorridita dichiarava: “Vendi tutto quello che vuoi, ma non me. Sono stufa di essere un marchio di fabbrica”, per Tashi l’esposizione pubblicitaria è necessaria. Le immagini patinate che compongono una personalità vincente e affascinante, affisse su pareti, billboard o esposte sugli schermi, offrono consistenza a un carattere che vive di autocensure emotive e frustrazioni, e considera la debolezza dell’amore un affronto da reprimere. Se Gilda invitava Tom e George ad avere fiducia in se stessi, il ruolo di musa svolto da Tashi si riflette sulla vita di Art e Patrick in forma di umiliazioni (psicologiche e sessuali) e perenne insoddisfazione.

Le relazioni, in Challengers, sembrano muovere esclusivamente da provocazioni, competitività, narcisismo; ingoiato dall’individualismo e allestito in forma di parata sportiva, l’amore non è totalizzante, né generoso o libero. Un sentimento fondamentalmente narcisistico come quello messo in scena da Challengers trova il contesto d’elezione nel campo da tennis, spazio aperto al pubblico e quindi esibizionistico. Nel film di Guadagnino il ménage à trois è meramente formale, l’incontro di tre personalità distinte e separate che entrano in relazione senza però mai comunicare né godere del rapporto a tre – come entità, mondo in cui riconoscersi.

Nel suo splendore visivo, Challengers è un film di superfici (la bellezza dei corpi, la nitidezza degli esterni, il valore accessorio dei dialoghi, spesso sovrastati dalla colonna musicale) composte in un nucleo strutturale postmoderno. La scelta di una cronologia frammentaria e non lineare accentua lo scintillio degli istanti. Il regista immette nel suo lavoro di direzione l’ammirazione per il cinema del passato e si esibisce in citazioni hitchcockiane, tecnicismi, tour de force virtuosistici della macchina da presa. Il montaggio segue i ritmi dinamici del gioco, la pallina acquista una sua soggettività, il contre-plongée rende il campo trasparente, spingendo il voyeurismo fin nel sottosuolo. Ma non c’è profondità dietro il lussuoso movimento delle immagini (instagrammabili e forti di un’estetica saldamente aggrappata alla contemporaneità). Manca calore umano così come le riprese point of view sono prive di soggetto. È un cinema che eccelle nel fare marketing di se stesso e vendere la propria confezione.

Patrick e Art restano gusci vuoti, personaggi sorretti da pulsioni elementari (competizione e desiderio di possesso dell’oggetto-Tashi). A sua volta la ragazza, pur nella sua radicale determinazione, è del tutto asservita all’immagine sociale e incapace di trovare la radice del proprio desiderio se non attraverso il transfert tennistico. Il tennis, in Challengers, non è la magnificazione dell’amore o una sua metafora, ma il grande Spettacolo in cui celarlo e reprimerlo, fino ad avvilirlo con le stantìe dinamiche del tradimento. Metonimicamente, Art, Patrick e Tashi giocano perché impreparati all’amore.