**

**

Nel film di Adam McKay La grande scommessa, ormai archetipico, la sovrapposizione di fiction e mockumentary, il corteggiamento dichiarato di format televisivi, i montaggi sensazionalistici in stile newsreel ci consegnavano un prodotto spurio, discutibile eppure ribollente (di idee, di ricerca, di desiderio di fare cinema). L’audacia di McKay viene imitata e diluita da Jay Roach in Bombshell, che riduce quel plurilinguismo ad una versione blanda e compromissoria, ottenendo un instant-movie pigro e di facile consumo, agile manifesto dell’era metoo. Ci troviamo di fronte ad un’opera paratelevisiva che sfrutta stilemi ormai familiari del biopic contemporaneo: sguardi in macchina, ritmi da sit-com, moltiplicazione dei livelli narrativi; ma Roach rende l’insieme didascalico e accessibile, sottraendo complessità alla struttura e livellandola verso un “basso televisivo” elementare.

Bombshell non è cinema, ma un imbuto che stringe la realtà restituendola senza sfumature, senza luoghi indefiniti e senza chiaroscuri, per chiudersi con riflessioni moraleggianti in voce off. Quanto è difficile essere donna nella grande società dello spettacolo statunitense? Roach non lo mostra ma lo spiega verbalmente, ed è questa la vera tragedia del film. Non ci sono immagini che non siano funzionali: semplici ritagli di spazio in cui collocare elementi di dialogo, recitati prevalentemente in piano americano. Si finge la “presa diretta” degli eventi, ma in realtà Roach pone lo spettatore all’interno di un comodo bozzolo didascalico, nulla più di un rozzo storyboard.

Il vero protagonista del film è il trucco prostetico, usato a fini iperrealistici per duplicare la realtà: una scelta che mortifica le interpretazioni. La Theron, vittima sacrificale del film (non più attrice ma corpo in prestito), viene messa a tacere da una maschera opprimente; gli strati di lattice sottraggono incandescenza e congelano il volto in una innaturale rigidità. Di Nicole Kidman rimane impresso solo il mento posticcio, talmente invadente da assumere una propria, grottesca autonomia; mentre Margot Robbie, i cui lineamenti restano intatti, è sprecata in un ruolo mediocre e monocorde che ne esalta la bellezza ma ne umilia il talento. Paradossalmente, Bombshell si macchia dello stesso sessismo che vorrebbe denunciare.

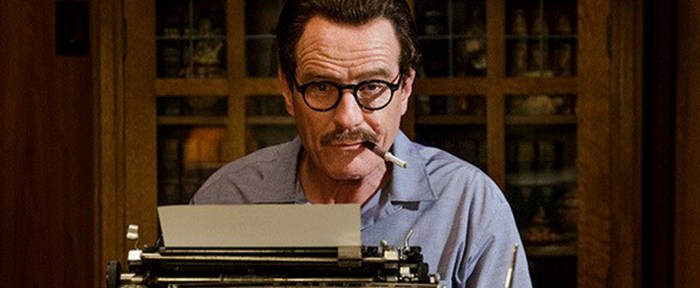

Ogni tanto Hollywood si misura con la vita di persone eccezionali per riportarla a dimensioni ordinarie. E’ successo con Hitchcock, il biopic sul maestro del brivido, risultato in un film fiacco e deprimente, in cui il regista ne usciva dimezzato; ed accade di nuovo con L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, film che ripercorre gli anni del maccartismo e della caccia alle streghe, che videro il celebre sceneggiatore (dalla rovente personalità) tra le vittime illustri. Ma L’ultima parola è una pallida riduzione sia della complessità del periodo, di cui schematizza gli eventi storici in forme elementari, sia dell’uomo Trumbo, di cui offre non un ritratto ma una tipizzazione. Dalton Trumbo, così come ci appare, è una maschera: il bocchino, le sopracciglia, lo sguardo pensoso. Dalla sua bocca non escono mai frasi naturali, realistiche, ma una sorta di declamazione di pessime righe di sceneggiatura. Cranston, che pure ha ricevuto una candidatura all’Oscar per questo ruolo, si arrocca sul personaggio: lo vediamo sempre recitare.

Ogni tanto Hollywood si misura con la vita di persone eccezionali per riportarla a dimensioni ordinarie. E’ successo con Hitchcock, il biopic sul maestro del brivido, risultato in un film fiacco e deprimente, in cui il regista ne usciva dimezzato; ed accade di nuovo con L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, film che ripercorre gli anni del maccartismo e della caccia alle streghe, che videro il celebre sceneggiatore (dalla rovente personalità) tra le vittime illustri. Ma L’ultima parola è una pallida riduzione sia della complessità del periodo, di cui schematizza gli eventi storici in forme elementari, sia dell’uomo Trumbo, di cui offre non un ritratto ma una tipizzazione. Dalton Trumbo, così come ci appare, è una maschera: il bocchino, le sopracciglia, lo sguardo pensoso. Dalla sua bocca non escono mai frasi naturali, realistiche, ma una sorta di declamazione di pessime righe di sceneggiatura. Cranston, che pure ha ricevuto una candidatura all’Oscar per questo ruolo, si arrocca sul personaggio: lo vediamo sempre recitare.