Una nuova “dedica a Ozu” in occasione dell’anniversario: la Tucker porta al cinema, in versione restaurata, Tarda primavera (1949), Viaggio a Tokyo (1953), Fiori di equinozio (1958), Buon giorno (1959), Tardo autunno (1960) e Il gusto del sakè (1962), cui si aggiungono anche i meno noti Una Gallina nel vento (1948), Inizio d’estate (1951), Il sapore del riso al tè verde (1952), Inizio di primavera (1956) e Crepuscolo di Tokyo (1957).

Tempo fa mi colpì questo commento di un utente su YouTube: “I film di Ozu mi fanno desiderare di essere più gentile con gli altri”. È vero: è il primo effetto che fanno, e lo notò anche il regista iraniano Kiarostami. Ogni film di Ozu è espressione del suo amore per la vita e per gli esseri umani, come testimonia un’intervista pubblicata nel 1949 su Asahi Geinō Shinbun : “Vorrei ritrarre il fiore di loto nel fango… Vorrei riflettere a fondo sulle cose e ritrovare quella ricca umanità che le persone hanno per natura…”.

Non si tratta solo un cinema gentile, ma anche attuale: lo spettatore si rende immediatamente conto di non trovarsi di fronte a un oggetto filmico da studiare solo per il suo valore storico o culturale. La visione non ci pone a confronto con polverosi reperti, ma con oggetti vivi e perfettamente aderenti alla contemporaneità, proprio perché focalizzati sugli effetti del vivere.

Questi “effetti del vivere” affiorano nei tre contesti d’elezione del cinema di Ozu, che sono anche i nuclei basilari della società giapponese: la famiglia, la scuola e il luogo di lavoro. È all’interno di queste cellule che Ozu riesce a isolare “tutto ciò che è essenziale della vita umana”, come disse Aki Kaurismaki. La circostanza contingente, la storia raccontata, vengono trascese in un più ampio reticolo di percezioni e sensibilità, in cui ciascuno di noi può riconoscersi.

Grazie all’uso tutto personale che Ozu fa della macchina da presa (nella sua tipica posizione “bassa”), dei propri attori, così come degli spazi e degli oggetti, del colore (o assenza di esso), percepiamo le emozioni dei personaggi; ne cogliamo lo stato d’animo in fieri, i sussulti interiori, con tutta la risonanza che hanno dentro di noi. Questa comprensione tra spettatore e personaggio è ancora più miracolosa se si pensa che il punto di vista del racconto non si serve di modalità soggettive.

Gli esseri umani vengono osservati senza invadenza (ne è prova il fatto che Ozu opti per il più pudico “mezzo primo piano” rispetto al primo piano). La macchina da presa si avvicina o si allontana scegliendo sempre la giusta distanza dalla quale ascoltare il suono dei pensieri. Talvolta l’osservazione è condotta in campo lungo, di cui Ozu scopre la forza drammatica; altre volte la figura umana è di spalle: non è detto, ci fa capire Ozu, che il viso sia sempre rivelatore. Un corpo incurvato può parlarci di un peso, di un’angoscia che una ripresa frontale non sa esprimere.

Nelle sue opere ogni linea dell’inquadratura, ogni geometria risultante dalla composizione, ogni pieno e vuoto e ogni oggetto – inclusa la “presenza” umana, talora reificata in un nulla compresente alle cose – converge nel creare un sottile universo percettivo: l’aspetto magico del suo cinema è il rigore della messa in scena, che si fa più radicale nelle opere del dopoguerra, in un passaggio graduale dalla sperimentazione alla semplicità.

“I limiti dell’inquadratura esistono. Come mostrare le cose con e dentro tale cornice? Escludere lo spazio che non puoi mostrare all’interno dell’inquadratura può essere interessante, e questa è la mia scelta.” [Intervista su Kinema Junpō, agosto 1958]

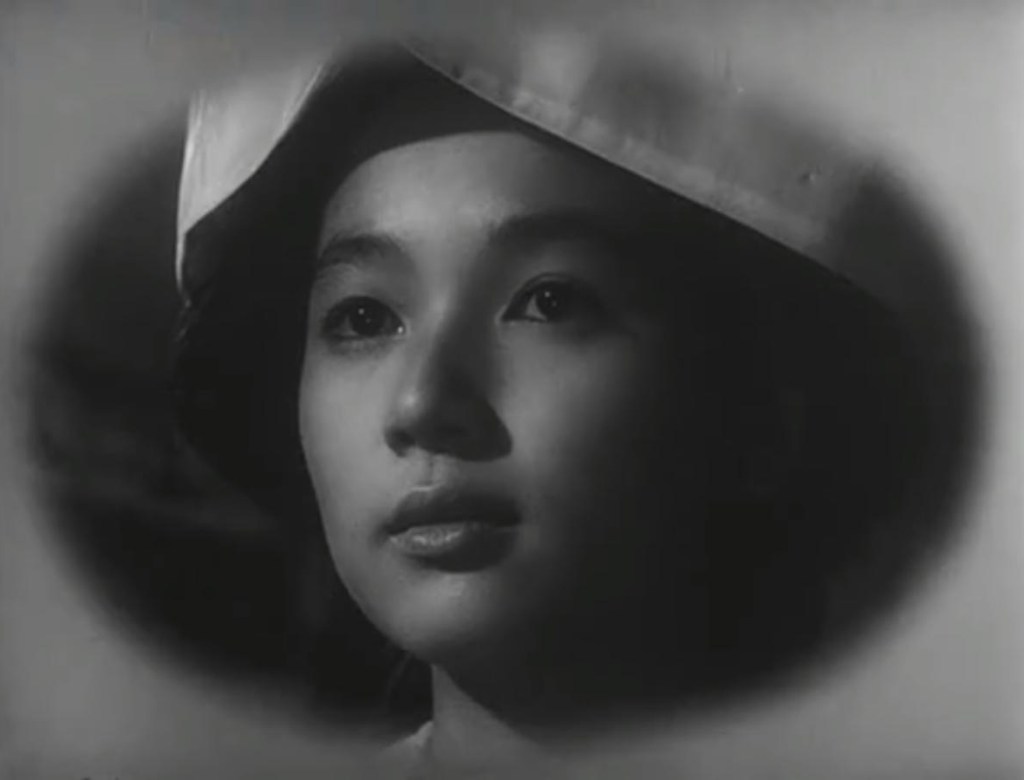

Frequenti, nel cinema di Ozu, le immagini dedicate alle “donne che pensano”: figure femminili di grande forza intima e segreta, il cui corpo e sguardo sono completamente assorti nell’atto del pensare. L’osservazione di Ozu non è mai piatta o didascalica, ma conserva intatti l’enigma dei pensieri e il mistero della sensibilità; quello che accade nella mente delle sue protagoniste resta talora opaco e impenetrabile, ma la sofferenza espressa è tangibile e raggiunge i sensi dello spettatore. Nel cinema di Ozu gli esseri umani sono parte di un tutto: elementi tra gli altri, presenze tra oggetti inanimati o piccoli animali domestici. Spesso ricorrono, ad esempio, immagini di uccellini in gabbia: le donne dei suoi film sono non di rado come queste piccole creature, bloccate in uno spazio e costrette dalla società, o dalla famiglia, a reprimere il desiderio di volo.

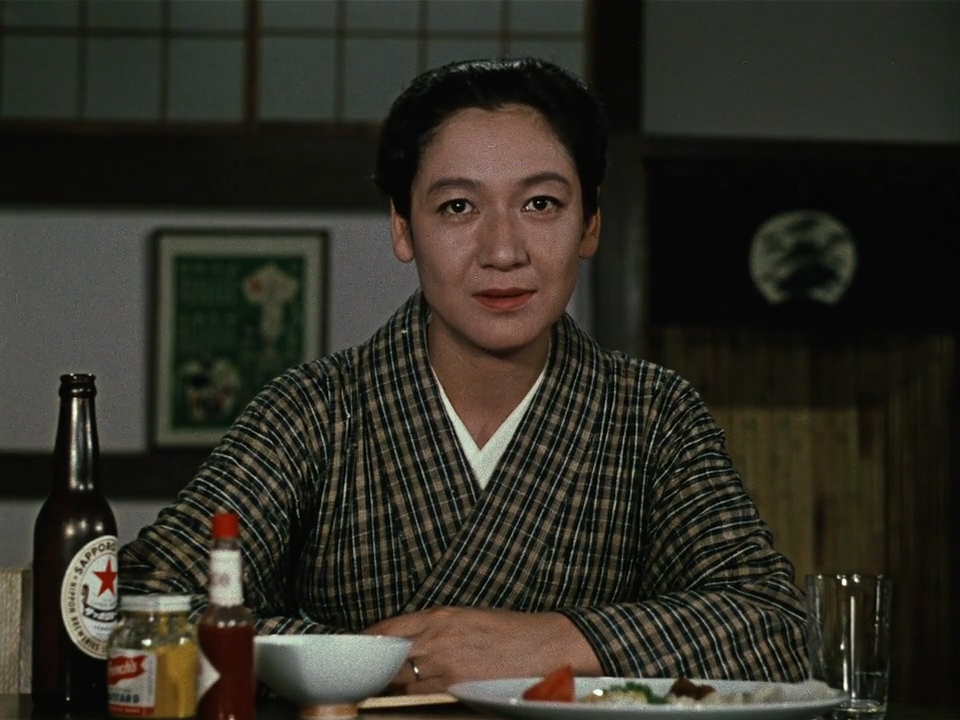

“La vita non è una delusione?” Chiede Kyoko, la sorella minore, a Noriko in Viaggio a Tokyo. “Sì, una vera delusione”, risponde sorridendo Noriko. I (mezzi) primi piani che Ozu dedica alle due attrici in questa scena sono pieni di grazia e di luce. Il regista coglie qualcosa di unico, un sentimento indefinibile e sospeso tra la dolcezza del sorriso di Hara e la semplice evidenza della sua risposta. In fondo ci chiediamo: può essere davvero così triste la vita, se esiste un sorriso del genere? Le sfumature sprigionate dalla scena sono come una lieve ebbrezza. Ozu trascende la semplicità del momento quotidiano per consegnarci intatta la luce dei sentimenti umani e il mistero di un tempo interiore, un presente che pare stendersi sull’intera esistenza.

La malinconia del vivere permea le immagini del suo cinema: compito degli esseri umani è accettare la transitorietà e i mutamenti della vita, all’interno di quel “tutto” che compone l’universo.

Ed è significativo che sentimenti ed emozioni non ci siano offerti in una lettura chiara: si tratta, piuttosto, di un sentimento del vivere, come un’ombra nella serenità o un transitorio senso di gioia, oppure un sollievo che rincuora esattamente come una nuvola lascia emergere il sole. Ozu non sfrutta mai, né strumentalizza i suoi personaggi; non se ne appropria, come spesso accade in tanto cinema contemporaneo.

Quando li osserviamo, mentre piegano il capo o guardano intensamente verso di noi, c’è sempre il senso d’una vaghezza, di uno stato d’animo indeterminato e passeggero: secondo Ozu, “il regista non deve tirar fuori i sentimenti dagli attori, deve contenerli” (Kinema Junpō, 1947). Allo stesso tempo, la sua sensibilità lo porta a lasciare agli spettatori un indizio, un elemento che possa informarli del carattere dei protagonisti: il modo in cui portano alla bocca un bicchiere di saké, si tormentano i guanti o camminano (spesso vediamo solo i piedi); persino il modo in cui un fiammifero viene strofinato diventa significante (si pensi all’emozione di Kyō Machiko mentre accende la sigaretta all’amato in Erbe Fluttuanti, Ukigusa, 1959).

Il cinema di Ozu avvicina le persone, annulla le distanze culturali e l’abisso del tempo. Tanta è la capacità del regista di studiare l’animo umano da farlo splendere come un fiore al centro dello schermo: la corolla sbocciata (lo splendore della giovane Noriko in Tarda Primavera, Banshun, 1949) o gualcita al tramonto (il dolore di Akiko, sola e afflitta in Crepuscolo di Tokyo, Tōkyō boshoku, 1957). L’opera di Ozu, così umile ed essenziale, continua nel tempo a toccare corde profonde: “Un film è fatto delle impressioni che rimangono dopo” (Tōkyō Shinbun, 14 dicembre 1962).

Bibliografia:

Scritti sul cinema, a cura di Franco Picollo e Hiromi Yagi, Donzelli, 2016

Yasujirō Ozu, Dario Tomasi, Il Castoro, 1996

Film:

I lived, but… (Ikite wa mita keredo: Ozu Yasujirō den, regia di Inoue Kazuo, 1983), Shōchiku